贵州榕江县委书记谈灾后重建 真诚“在场”赢信任

2025-07-03

IDOPRESS

2025-07-03

IDOPRESS

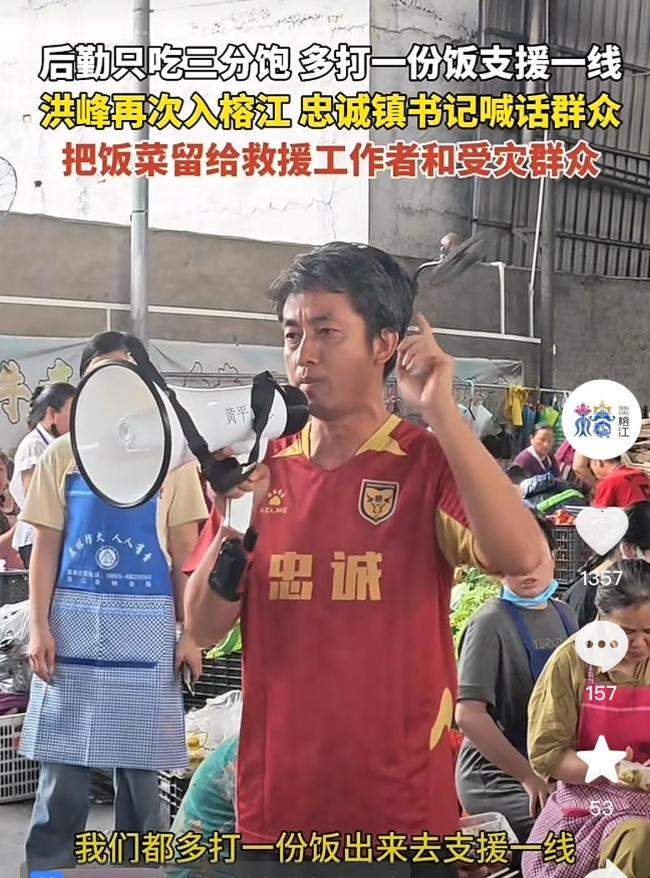

贵州榕江县委书记谈灾后重建 真诚“在场”赢信任。榕江百姓的一句话“只要徐书记在,我们什么都不怕”承载了对地方官员的信任和对“父母官”这一古老政治意象的当代唤醒。当三十年一遇的洪水肆虐榕江,浑浊的浪涛冲击着物质家园与精神堤坝时,县委书记徐某以沾满泥浆的裤腿、布满血丝的眼睛和不曾间断的在场,构筑了一道比防洪堤更为坚固的信任长城。在这个政府公信力普遍被视为稀缺资源的时代,榕江现象犹如一束强光,照亮了政治信任重建的可能路径——它不是来自精妙的宣传话术,而是源于危机时刻领导者身体力行的共在哲学。

洪水是一场全方位的压力测试,不仅考验基础设施的抗压能力、应急体系的响应速度,还检验一个地方政治生态的健康程度。当洪水漫过榕江街道,冲刷出中国基层治理中最珍贵的金矿——真实的党群关系。徐书记几天几夜坚守一线、不眠不休的身影,构成了这场灾难中最具震撼力的政治符号。他的制服来不及更换,疲惫也无处掩饰,这种毫无修饰的在场恰恰构成了政治信任最坚实的基石。在社交媒体时代,公众对表演式救灾有着敏锐的辨别力,而真正触动心灵的,永远是那些来不及摆拍的真诚瞬间。

现代政治学中的信任衰减理论指出,制度化信任的建立需要漫长积累,而它的崩塌可能只在一夕之间。榕江的独特之处在于,徐书记通过日常治理中一点一滴的积累,已经在民众心理账户中存入了足够的信任储蓄。村超联赛的成功打造不仅是文旅项目的胜利,更是干群关系的润滑剂。当政府承诺接连兑现,公共政策始终如一,民众对权力的信任便从怀疑转向依赖。这种信任储蓄在洪水来临时产生了惊人的利息——百姓自发为抗灾人员提供免费餐食,形成了一种双向奔赴的互助生态。这印证了政治学家沃伦的观点:信任从来不是单方面的赠予,而是互惠关系的产物。